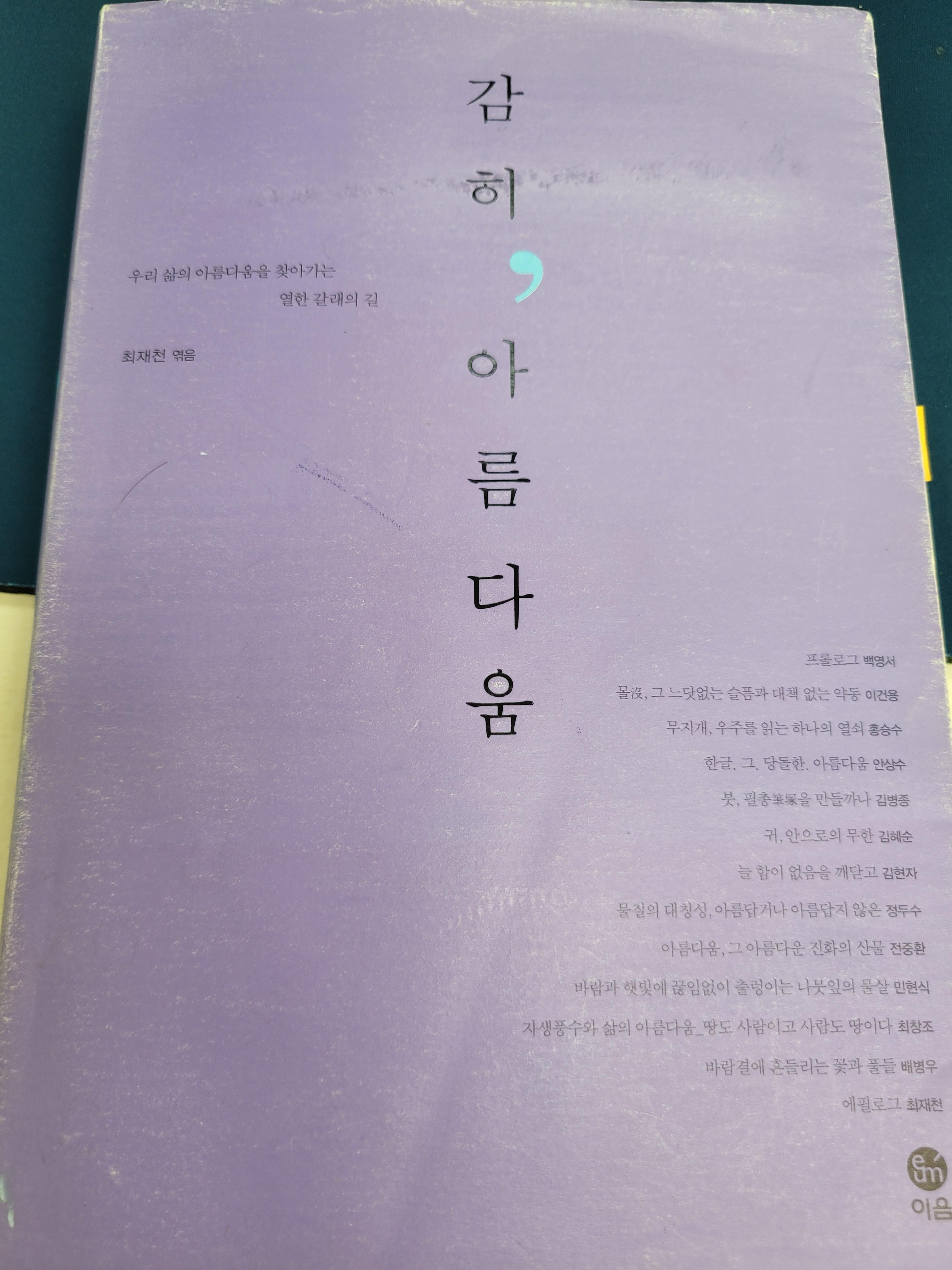

감히, 아름다움

아름다운 책을 만났다. 페이스북 어느 친구가 언급한 책인데, 제목이 나를 사로잡았고 바로 주문했다.

아름다움이란 무엇인가? 막상 스스로에게 이 질문을 던지면 막연하다. 관념이어서 그런가? 꼭 그런 건 아닌 것 같다. 감동? 시각적 호사?

책을 덮을 때 스스로 답을 적을 수 있기를 바란다.

<1.이건용. 沒 그 느닷없는 슬픔과 대책 없는 약동>

이 음악가는 어떤 때에 일어나는 시심을 아름다움일거라 말한다. 그 때는 풍경 앞일 수도 있고 어떤 상황 속일 수도 있지만 대체로 슬프고 대책 없는 약동이 일어나는 때라고 말한다. 구체적으로 그에게는 어떤 것이 스러져가는 沒의 순간이 그 때라는군.

내게 아름다움이 격동했던 때는 언제인가? 요즘 같이 산등성이에 연두가 천천히 차오른 때. 하조대 바위틈으로 짙푸른 파도가 하얗게 부숴질 때, 택시 운전하던 시절 빈 새벽에 듣던 조수미의 음성, 베르나르뷔페의 창백한 그림을 대했을 때. 대체로 시각적 경험이 많지만 시각적 자극만이 아닌 처한 환경, 시간 등이 잘 버무려졌을 때가 아닌가 싶다.

시를 쓴다는 내가 시를 통해 아름다움에 빠졌던 기억이 없다는 건 다소 당황스럽다. 없나? 장석남에게도, 황동규에게도? 있다. 역시 장석남. 그리고 미당에게서 느꼈던 것 같다. 그럼에도 후순위다. 삼류는 다 이유가 있는 법이다. 220429

귀, 안으로의 무한

오늘 내 귀에는 어떤 소리들이 쏟아져 들어왔나. 저녁에 집에 돌아와 떠올려보면 아름다운 소리는 하나도 없었습니다. 나는 그저 이 도시에서 소음과 마주하고 있었습니다. 인간과 인간이 만든 기기들이 저마다의 소리를 내고 있는 도시에서 나날의 삶을 영위하고 있었습니다.

나는 시인은 귀로 시를 쓴다고 생각합니다. 시인은 말이 그친 곳에서 씁니다. 왜냐하면 시인은 말할 줄 모르는 두 귀로 말 아닌 말을 씁니다. 귀가 하는 말, 그것이 시입니다. 시는 입으로 하는 말이 아니어서 신음, 한숨, 비명과 비슷합니다. 이명과도 비슷합니다. 김수영의 시론으로 하면 기침, 가래, 침과 비슷합니다. 시인은 귀로 들어온 것을 구축해서 귀로 씁니다. 육안으론 보이지도 않는 이미지를 실제의 내 귀로는 들을 수도 없는 ‘귀말’로 씁니다. 지금 여기에서 지금 여기의 사후를 씁니다……. 중략

귀는 눈에 비해 그저 구멍입니다. ‘오늘 나는 이 구멍으로 무엇을 들었나. 오늘 내 귀에 들어온 소리들은 다 어디로 갔나. 소리가 내 팔이 되었나. 내 머리가 되었나. 내 꿈이 되었나. 아니면 저 들판이 되었나. 저 파도가 되었나. 그러나 이 두 구멍은 그저 나선형으로 구부러진 채 수동적으로 ‘있었을 뿐’입니다. ‘너와 내가 말하고 있을 때 귀는 무엇하고 있었나’ 그러면 귀가 대답합니다. ‘나에게 붙어서 나 아닌 것처럼, 침묵처럼 가만히 있었지.’ 나는 또 질문합니다. ‘너와 내가 마주 서서 아무 말 없이 가만히 서 있을 때 우리는 무엇을 들었나. 그때 누가 와서 말했나.’ 그러면 귀가 대답합니다. ‘우리 사이의 침묵처럼 귀가 와서 말했지.’

………………………………………………………… 중략

귀는 어두운 방입니다. 과거의 우물입니다. 구멍입니다. 내가 이승의 마지막에 도착하는 구덩이의 현현입니다. 귀로 말한다는 말은 내 구멍을 뒤집어 영혼으로 말하기라고 말해도 될 것 같습니다. 그러나 귓속에는 아무것도 없습니다. 그저 어두움이 차 있을 뿐. 노자의 ‘玄, 谷’처럼 그저 비어 있을 뿐, 그저 깊을 뿐입니다. 이 깊고 텅 빈 것에 대한 내밀한 몰입이 귀가 하는 말, 시 쓰기 입니다. 귀는 어머니의 자궁 속의 산도처럼 나선 달팽이형으로 구부러져 잇습니다. 시는 그 깊은 것, 안으로 무한한 것이 말을 하게 합니다. 아무 것도 없는 것이 말을 하게 하는 것입니다. 그것의 말을 듣고 있으면 정서는 더욱 집중되고, 감정은 더 짙어지고, 이미지는 더 높은 곳으로 상승합니다. 그것이 공기 중에 파장을 일으킵니다. 그러면 몸이 반응하게 됩니다.

시인에게 귀는 몸의 축소판이자, 몸 자체입니다. 시인은 귓구멍처럼 텅 빈 자이지만, 귀처럼 열려 있는 자입니다. 귀의 말은 그것이 퍼지고 공명하는 하나의 파장, 하나의 움직임, 공기 중에 퍼뜨린 생명의 밀도입니다. ………………….. 중략.

…….. 귀는 부피를 듣느라 두 개입니다. 안팎이 있고, 칸칸이 방이 있는 집, 그 따스한 건축물 속에 귀는 태아처럼 벌거벗은 채 맥박 치는 나를 안치하고 있습니다. 귓속에는 은밀한 익사체처럼 3차원의 내가 숨어 있고, 내 속에는 귀가 또 열려 있습니다. 눈은 눈꺼풀이 있어 자의적으로 열고 닫을 수가 있지만 귀는 닫을 수 없습니다. 언제나 열려 있습니다.

……………………………………………………………………..중략

시인의 귀는 엄마 뱃속의 태아처럼 그렇게 ‘있습니다.’ 토끼 굴속의 아기 토끼처럼 그렇게 ‘있습니다.’ 깊은 바위 속의 물고기처럼 그렇게 ‘있습니다.’ 그리고 소리도 언어도 아닌 침묵과 같은 자신의 정체를 듣고 ‘있습니다.’ 언어에 의미가 붙기 전, 그 박동을 실현하고 ‘있습니다.’ 내가 소리를 듣고 있지만, 난 이미 그 속에 들어가 웅크리고 있습니다.

……….. 나는 지금 ‘귀’라고 불리는 존재, 실체에서 ‘귀로 쓴다’라고 말해지는 어떤 경험을, 그 경험 속에 들어 있는 아름다움을 말하고 있습니다. ….. 소리의 파동은 물결처럼 흔들려 고막을 진동시킵니다. 몸속의 가장 작은 뼈들과 보이지도 않는 털들이 수초처럼 귓속 어두운 곳에서 흔들립니다. 파이프 속은 텅 비었지만 그것이 울리면서 요체인 마음이 올라오는 것입니다. 텅 빈 파이프로 소릿결이 몰려들어가 귀의 수면을 진동시키자 눈, 코, 입, 귀 같은 여러 구멍을 둘러싸고 있는 내 얼굴, 그 가면에 표정이 떠돕니다. 가슴이 설레고, 두근거립니다. 내 목소리가 내 얼굴과 가슴의 리듬에 반응해 시시각각 음색을 달리 합니다. 이 발화의 순간들이 있기에, 그 소리가 순간적으로 사라지기에 ‘귀’가 아름답다고 말 할 수 있습니다.

귀. 검은 구멍은 일평생 들어온 소리를 내부에 간직하고 있습니다. 몸을 흔들던 진동을 간직하고 있습니다. 입을 다물고 부르던 노래들을 간직하고 있습니다. 그래서 결국 진동이 마음이 됩니다. 마음이 말을 하는 순간. 저 깊은 곳 어딘가에서 소리가 올라옵니다. 귀가 연주를 시작합니다. 시인이 그것을 받아 적습니다. 시는 마음의 리드미컬한 연주를, 음악을 받아 적는 행위를 일컫습니다. 시는 귀가 연주하는 음악에 실려 떠오릅니다. 한 시인이 자신의 삶을 마주하고 감각했던 마음이 종이를 두드립니다. 검은 글씨가 리드미컬한 언어 속에서 행진합니다. 의미를 짓뭉개고 전진해온 이미지가 박동합니다. 아무도 이해해주지 않아도 좋을, 박동하는 언어가 펄떡입니다. 들리는 생각이 그림을 그립니다.

귀는 눈보다 코보다 입술보다 ‘빚어졌다’고 말하기 좋습니다. 귀는 꼭 손으로 빚은 것 같습니다. 사람이 죽으면 그의 귀만은 아주 오래도록 이곳에 남을 것 같습니다. 그리고 자신이 사라져버린 없는 세상을 들을 것 같습니다.

귀의 부속 기관들은 매우 작습니다. 귓속에 들어 있는 뼈들은 인간을 만들고 남은 뼈들을 주워다가, 장인의 골방에서 세공했을 법한 작은 것들입니다. 그 작은 것이 크고 깊은 곳을 향합니다. 그 작은 주머니 속에 집채보다 큰 소리가 깃듭니다. 약한 것 속에 엄청난 소리들이 깃듭니다. 속삭이는 소리, 꽃이 피는 소리, 꽃이 시드는 소리, 먼 곳에서 눈꺼풀을 닫는 소리, 붉은 소리, 푸른 소리 같은 그 작은 기미가 우주의 세밀화를 우리 앞에 현현하게 됩니다.

……………………………………………………………………………….중략

귀는 견디고 침묵하고 있습니다. 귀 안으로 깊은 계곡이 펼쳐져 있습니다. 거기 그 머나먼 내부의 여러 갈래 길들 속에 메아리의 집이 있습니다. 거기로 스며들어간 소리들이 혈거인들처럼 입을 다물고 기다리고 있습니다. 귓바퀴를 울리며 쏟아져 나갈 날을, 메아리가 돌아 나갈 날을 기다리고 있습니다.

귀로 글쓰기는 ‘당신의 없음’ 속에서 시작됩니다. 귀는 항상 사후에 ‘씁니다’ . 내가 지금 목련을 쓰고 있다고 합니다. 목련은 지금 여기 없습니다. 그러나 어떤 그리움이 목련을 쓰게 합니다. 나는 목련을 노래하려는 것이 아닙니다. 목련을 다시 불러내려는 내 귀의 애타는 목마름, 그 깊은 구멍의 덧없음을 노래하는 것입니다. 그러할 때 귀는 목련과 나 사이, 그 사이, 목련의 신기루, 그 나라를 운행합니다.

내 목소리가 죽고, 내면의 소리마저 죽고, 잡음마저 사라져 침묵이 도래하는 것이 아닙니다. 침묵해야 했기에 침묵이 도래하는 것입니다. 입을 열면 지금, 여기, 나에 있고, 침묵하면 지금, 여기, 나를 떠나 멀리 가기에 침묵해야만 했던 것입니다.

나 떠난 세상에 귀 하나가 떨어져 내가 살던 세상을, 그 소리를 듣습니다. 그러나 귀는 축적이 아니라 삭제의 기관입니다. 귀는 침묵의 입술, 그 귀가 입을 열어 말하면 세상은 침묵의 파동으로 가득 찹니다. 그러므로 귀로 말한다는 것은 언어의 뒷면, 관념의 뒤편, 목소리와 잡음이 사라져버린 그 뒷면으로 말한다와 유사한 말일 겁니다. 마치 외계인과 만났을 때처럼, 입 없이 통해야 하는 것처럼 말입니다.

귀는 수동적이지 않습니다. 귀를 가지고 무엇을 할 수는 없지만, 귀를 가지고 세상에 쓸모 있는 일을 할 순 없지만 귀는 여기 있습니다. 여기 우주로 열린 커다란 귀가 하나 있습니다. 그 귓속에서 들려오는 언어 뒤편의 세상이 하나 있습니다. 그 언어 뒤편의 세상은 내 귀의 어두운 구멍과 맞닿아 있습니다. 그 둘은 서로 접속하고 있습니다. 그리하여 나는 내 귀로 소음을 내고 있는 삼라만상의 그 무상함을 말해봅니다. 세상의 모든 것을 헤치고 나온 그 태초, 용암이 흘러 다니던 그 태초의 별의 세상을 말해봅니다. 그 광활을 말해봅니다. 세상 이전의 고독한 침묵을 맞이해봅니다. 이름 거창한 것들에게서 이름을 빼앗아봅니다. 내 이명과 난청으로 망가진 귀를 솜처럼 둘러싼 이 침묵, 망가진 귀가 찾은 사물들의 침묵과 저 먼 곳의 굉음, 그 선율들의 시작을, 그 선율이 지은 무언의 음악적 건축을 순간적으로 현현해옵니다. 거대한 침묵으로부터 지금, 여기가 불현듯 현현해옵니다. 그럴 때 내 귀는 혼돈 이후의 세상 모든 소리들을 다 들어온 침묵처럼 그저 텅 비어 온전하게 있을 뿐입니다. - 김혜순 <감히 아름다움>

그냥 옮겨둔다. 다른 말은 할 수 없다. 220503

'이야기舍廊 > 책과 문화 읽기' 카테고리의 다른 글

| 중국적 사유의 원형 /박정근 (0) | 2022.05.16 |

|---|---|

| 부르디외와 한국사회 (0) | 2022.05.13 |

| 색채의 상징, 색채의 심리 (0) | 2022.05.02 |

| 물과 꿈 / 바슐라르 (0) | 2022.04.02 |

| 공정하지 않다 (0) | 2022.03.28 |