강

강물이 스르르 흘러와

나를 묶어놓고 묶어놓고 흐르지 않는다

눈앞에는 무심한 빈 배만 오락가락

물 위에 드리워진 허연 수염발은

휘휘 늘어져 삼천 척

얼마나 잠이 깊어야

저렇게 파란 고기눈으로 뜨일런가

밭은 입질로도

찌 한 점 흔들어 깨우지 못하니

사공이여,

갈 길은 먼데

어느 월척을 기다리는지

꿈결인 듯 점점이 靑山이 떠내려와

굽이를 이루고

멀리 기슭까지 갔다 돌아오는

물결의 이마를 만져보니

어느덧 주름진 한 甲子!

아, 편편히 노니는 저 흰 물새들이

물살 한 부리씩 긋고 날아가

절벽을 친들

잠시 잠 깬 이승의 내력을

어느 시절 다 쪼아 새길 수 있을꼬

차라리,

이 목을 치소서

---------------------------------

최근의 詩로 처음 만난 시인의 오래 전 詩를 만나는 일은 대부분 즐겁지만 가끔 당황스럽기도 하다.

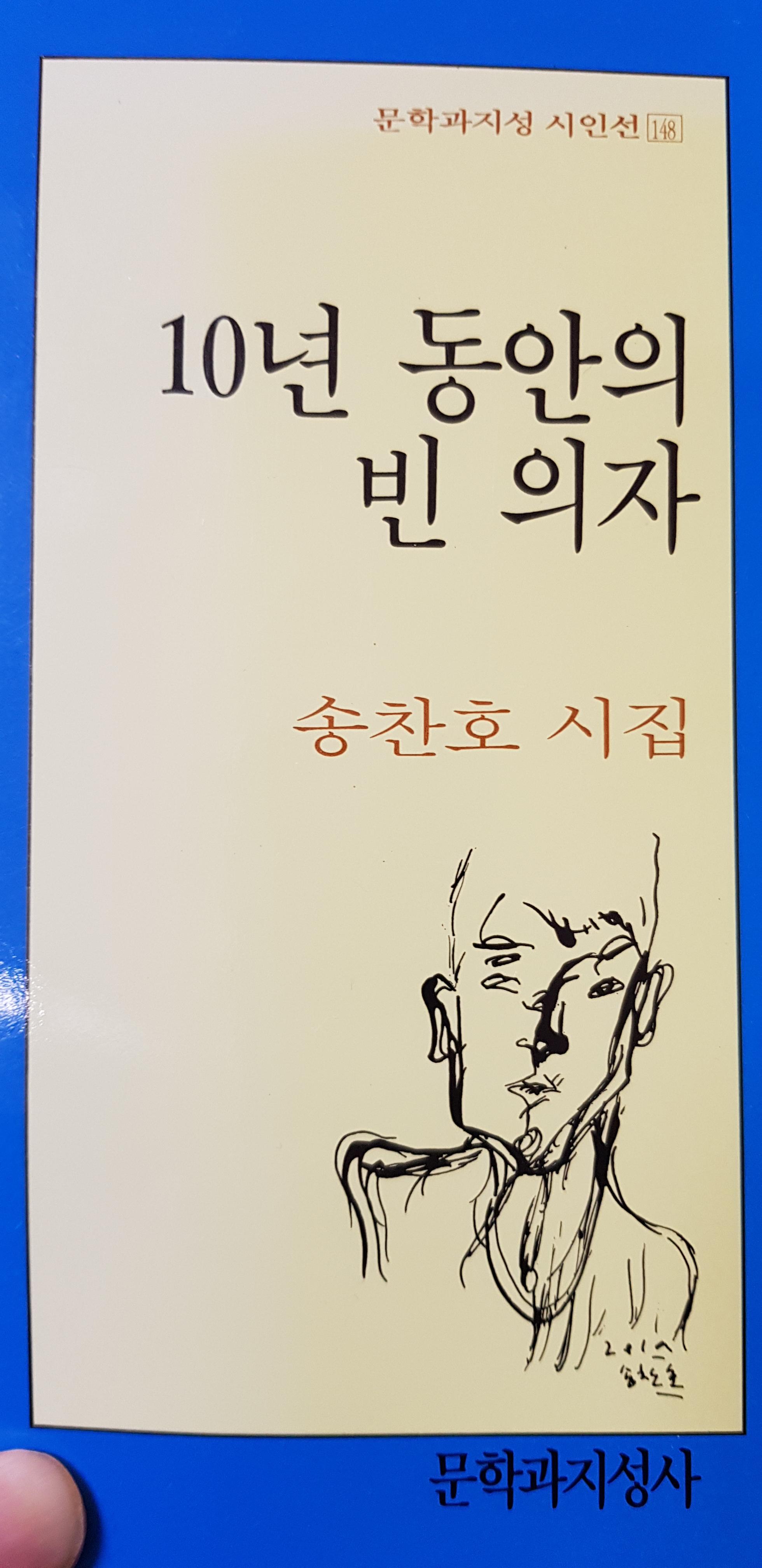

여전히 쉽지 않은 세계를 보여주고 있지만, 요즈음의 송찬호시인과 25년 전 송찬호시인은 많이 다르다. 그것은 어쩌면 마땅한 일이다.

'시인은 언어 체계의 의도적인 굴절을 보여주는 독특한 시세계를 펼친다. 시어들은 현실의 어떤 대상을 지시하거나 의미하지 않고 그 자체로 하나의 질서를 이루며 새롭게 창조된다. 시에 등장하는 언어는 우리에게 이미 굳어져 있는 의미 너머를 겨냥하고 있다. 그것은 언어의 순수성 회복 혹은 언어의 확장, 세계의 확장과 맞닿아 있다.'

이런 표 4의 글처럼 삼십대 중반 시인은 실험실에서 연구에 몰두중이다. 요즘 젊은 시인들의 해체시 못지 않다. 오래전부터 이리 연구를 해왔으니 지금도 좋은 시를 쓸 수 있겠지 생각하면서도, 이런 것은 어떤 開眼이나 통과의례 같은 것인가 하는 생각도 든다.

본래의 언어, 순수한 언어로 대상 너머의 세계를 신노 표현한다는 것은 정말 인간에게 가능한 일인가? 탁월한 시인에게만 문을 열어주는 세상인가? 혹시 온통 허위인 것은 아닌가? 아무 것도 없는 것을 아무렇게 말하는 것은 아닌가?

문학과지성사. 1994

'이야기舍廊 > 詩 읽기' 카테고리의 다른 글

| 옆구리의 발견 / 이병일 (0) | 2020.08.18 |

|---|---|

| 참 맑은 물살 / 곽재구 (0) | 2020.08.11 |

| 우리나라 풀 이름 외기 / 송수권 (1) | 2020.08.06 |

| 아 입이 없는 것들 / 이성복 (0) | 2020.08.03 |

| 나는 너다 / 황지우 (0) | 2020.08.01 |