풍장16

어젯밤에는

흐르는 별을 세 채나 만났다.

서로 다른 하늘에서

세 편의 생이 시작되다가

확 타며 사라지는 것을 보았다

오늘 오후 만조 때는

좁은 포구에 봄물이 밀어오고

죽었던 나무토막들이 되살아나

이리저리 헤엄쳐 다녔다.

허리께 해파리를 띠로 두른 놈도 있었다.

맥을 놓고 있는 사이

밤비 뿌리는 소리가 왜 이리 편안한가?

-황동규. 문학동네. 1994.

---------------------------------------------------

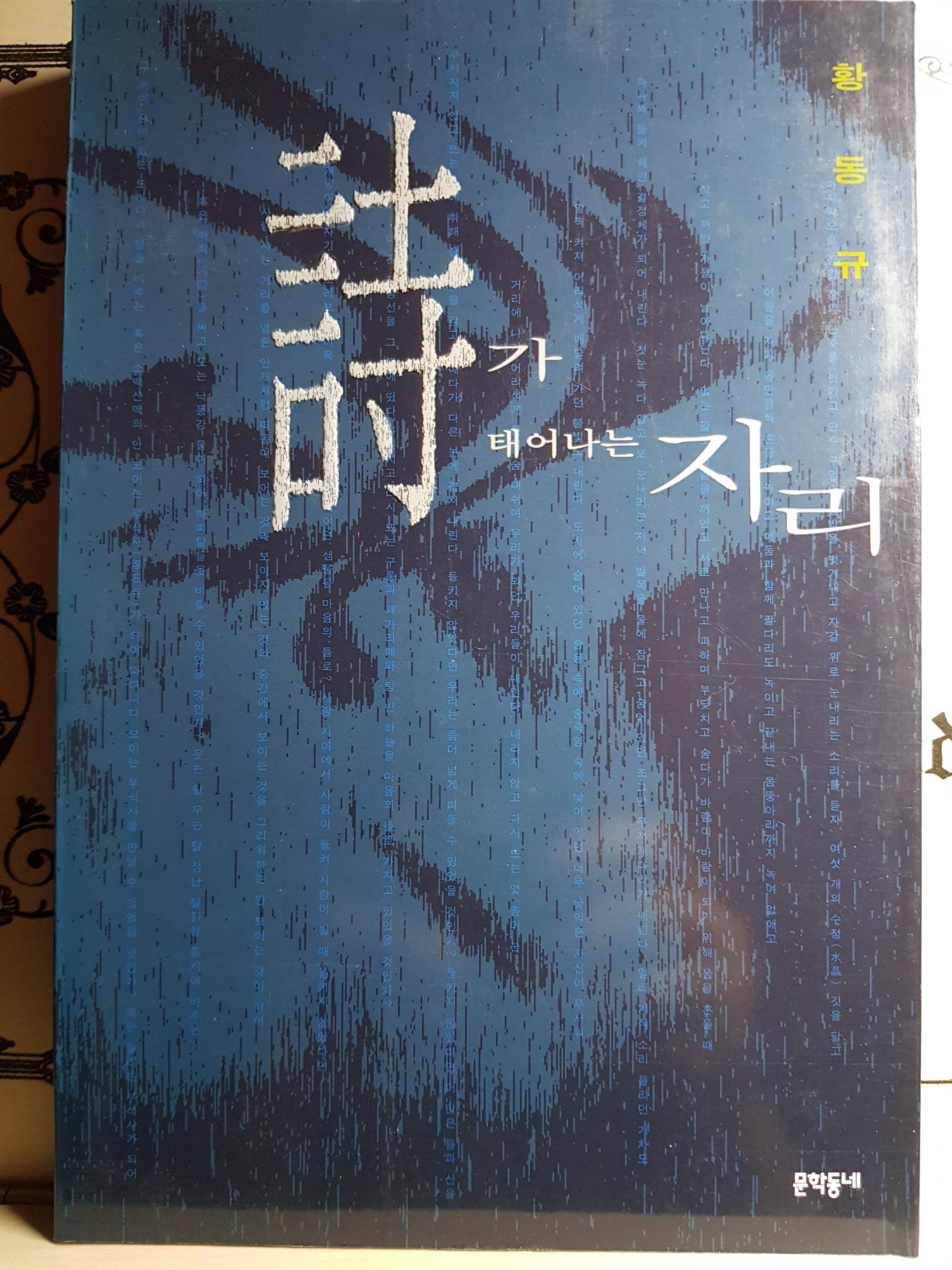

26년 전이면 황동규시인의 전성기였을까? 한 50대 중 후반 무렵쯤 될까? 시인 스스로 말한 것처럼 자서전도 아니고 엄격한 자작시 해설도 아닌 책 한 권. 그저 쉬지 않고 시를 써온 한 인간의 '시 세계 염탐기'라는 책. 기쁜 마음으로 존경하는 시인의 세계를 나도 기웃거려 봤다.

시집 뒤의 발문이나 해설이 시나 시인의 고유성을 해칠 수 있다는 말을 여러번 들었다. 맞기도 하고 틀리기도 한다는 생각이다. 그와는 달리 시인이 자기 시를 되짚어 이야기를 하는 모습도 그리 대단히 유익한 일을 아닌 듯 싶다. 내가 좋아했던 시들의 뼈다귀나 속살을 읽고 보니 그 시들이 좀 구차해보이기도 한다. 그저 시인의 창작 행적이나 더듬어보는 수확 말고는 일지 말 걸 하는 생각도 든다.

그와 별개로 다시 읽은 풍장 시리즈는 마음 한 켠에 새로운 아픔으로 다가온다. 보름 뒤면 40년 만에 땅속에 묻힌 아버지를 만나고 그다음날이면 다시 헤어질 일정이 있다. 멀리 바다로 띄어보낼 두 분 부모님. 그것이 내 최선이라 생각하고 진행하지만 아련한 미안함은 도무지 사라지지 않는다. 인연이란게 이리 모질다. 바람에게 남은 인연을 맡기는 풍장, 물결에 인연을 맡기는 바다장. 다를 바 없는 이별과 소멸의 형식이건만

어쩐지 스스로 도망치는 모습이 비쳐 괴롭다. 그 이별 뒤의 길에는 내가 설 터인데... 나의 풍장 또한 시인의 말처럼 지금 벌써 진행중인데..

'이야기舍廊 > 詩 읽기' 카테고리의 다른 글

| 능소화가 피면서 창가에 악기를 걸어둘 수 있게 되었다 / 안도현 (0) | 2021.03.07 |

|---|---|

| 기억이 나를 본다 / 토마스 트란스트뢰메르 (0) | 2021.03.02 |

| 서정시가 있는 21세기 문학강의실 (0) | 2021.02.24 |

| 기차를 놓치다 / 손세실리아 (0) | 2021.02.18 |

| 갈대는 속으로 조용히 울고 있었다 / 신경림 엮음 (0) | 2021.02.15 |