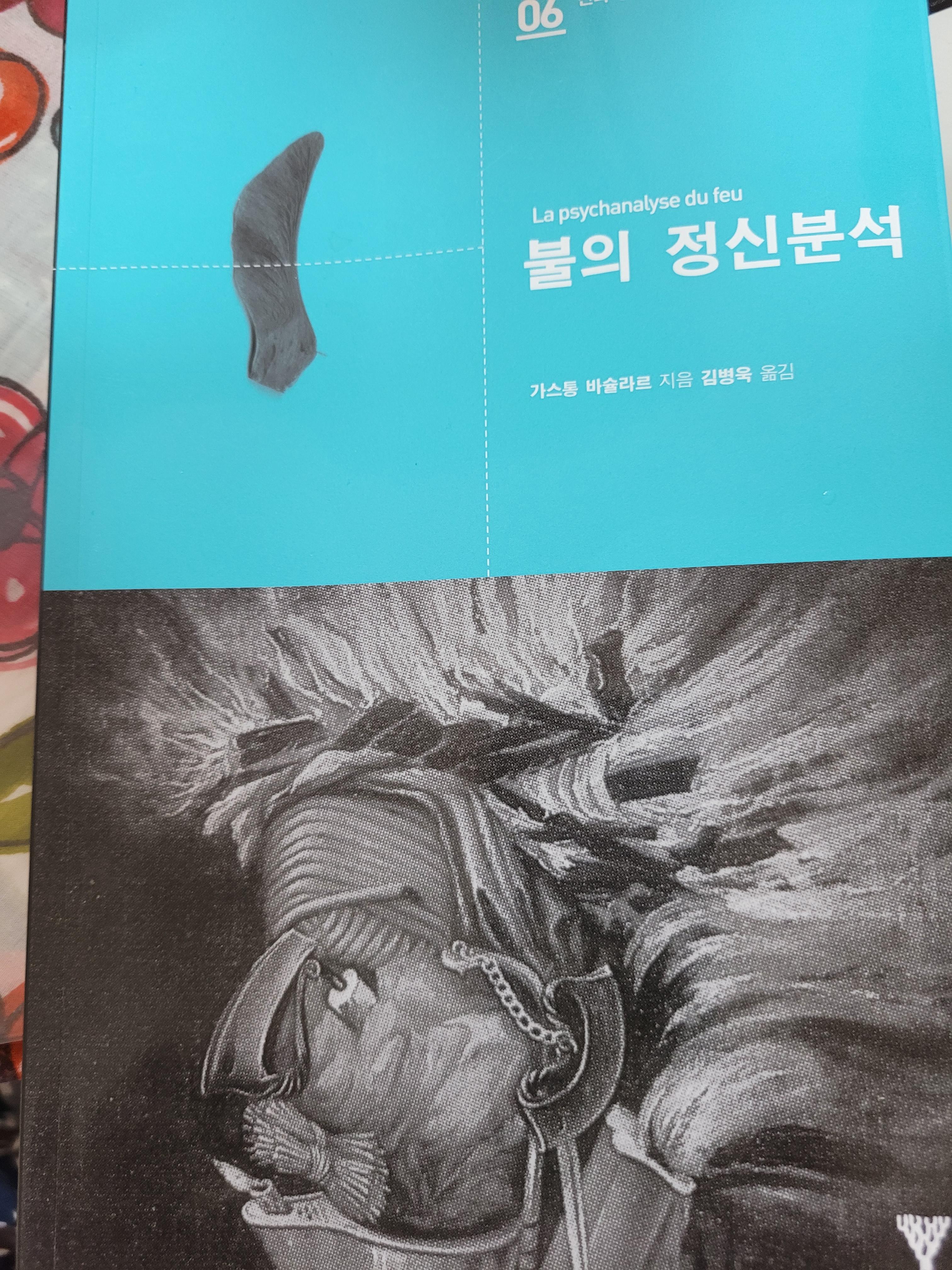

. 물과 꿈 '불의 정신분석'에 이어 '물과 꿈'을 읽는다. 시인이 생산한 시는 그 자신 속에 깊게 자리한 무의식에 뿌리를 두고 있을 가능성이 높다는 바슐라르의 생각. 그 무의식의 뿌리는 크게 불, 물, 흙, 공기의 네가지 원소로 대별할 수 있다는 어쩌면 황당하고 옛 그리스 철학 같은 낡은 생각에서 바슐라르의 물질적 상상력의 현상학은 출발한다. 그의 이론들은 대체로 외적 형식의 분석에 치우쳤던 문학비평의 방법을 내적, 주관적 물질성 쪽으로 옮겼다는데 큰 의미를 두는 일반적 평가처럼 비평의 방법론으로 가치가 커보인다. 이 말은 다시 말해서 상상력과 몽상에 기대 시를 생산하고자 하는 시인들에게는 생각만큼 효용이 커지 않다는 말이기도 하다. 솔직히 다른 시인의 시를 깊이 파헤치는 일이 내 시를 깊이 심는 일과..